Page 47 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp

P. 47

Rubriche

(Figure 1 - 2), attraverso i quali i liquidi/gas possono penetrare all’interno della roccia; la p.t., invece, comprende tutte le

porosità della roccia, quelle aperte e quelle chiuse (Figura 2).

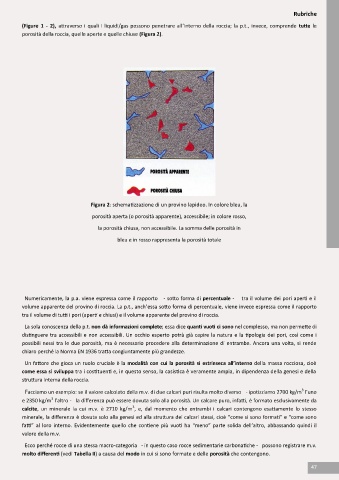

Figura 2: schematizzazione di un provino lapideo. In colore bleu, la

porosità aperta (o porosità apparente), accessibile; in colore rosso,

la porosità chiusa, non accessibile. La somma delle porosità in

bleu e in rosso rappresenta la porosità totale

Numericamente, la p.a. viene espressa come il rapporto - sotto forma di percentuale - tra il volume dei pori aperti e il

volume apparente del provino di roccia. La p.t., anch’essa sotto forma di percentuale, viene invece espressa come il rapporto

tra il volume di tutti i pori (aperti e chiusi) e il volume apparente del provino di roccia.

La sola conoscenza della p.t. non dà informazioni complete; essa dice quanti vuoti ci sono nel complesso, ma non permette di

distinguere tra accessibili e non accessibili. Un occhio esperto potrà già capire la natura e la tipologia dei pori, così come i

possibili nessi tra le due porosità, ma è necessario procedere alla determinazione di entrambe. Ancora una volta, si rende

chiaro perché la Norma EN 1936 tratta congiuntamente più grandezze.

Un fattore che gioca un ruolo cruciale è la modalità con cui la porosità si estrinseca all’interno della massa rocciosa, cioè

come essa si sviluppa tra i costituenti e, in questo senso, la casistica è veramente ampia, in dipendenza della genesi e della

struttura interna della roccia.

3

Facciamo un esempio: se il valore calcolato della m.v. di due calcari puri risulta molto diverso - ipotizziamo 2700 kg/m l’uno

3

e 2350 kg/m l’altro - la differenza può essere dovuta solo alla porosità. Un calcare puro, infatti, è formato esclusivamente da

3

calcite, un minerale la cui m.v. è 2710 kg/m , e, dal momento che entrambi i calcari contengono esattamente lo stesso

minerale, la differenza è dovuta solo alla genesi ed alla struttura dei calcari stessi, cioè “come si sono formati” e “come sono

fatti” al loro interno. Evidentemente quello che contiene più vuoti ha “meno” parte solida dell’altro, abbassando quindi il

valore della m.v.

Ecco perché rocce di una stessa macro-categoria - in questo caso rocce sedimentarie carbonatiche - possono registrare m.v.

molto differenti (vedi Tabella II) a causa del modo in cui si sono formate e delle porosità che contengono.

47